1.阴阳学说

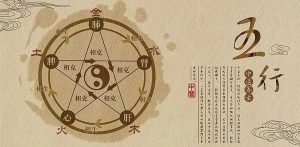

2.五行学说

五行:木、火、土、金、水

五行的交互作用包括:相生、相克、制化、胜复、相侮、相乘、母子相及。

3.运气学说

运气,是五运六气的简称。

五运:木、火、土、金、水五行的运动。

六气:风、寒、暑、湿、燥、火六种气候的变化。

4. 脏象学说

五脏:心(心包)、肝、脾、肺、肾(命门)。

六腑:胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。

奇恒之府:脑、髓、骨、脉、女子胞(胞宫)、胆。

5. 精气血津液

精、气、血、津液是构成和维持人体生命活动的基本物质

气:气化、气机、元气、宗气、营气、卫气、中气

其它:神、天癸、腠理、五轮八廓

6.经络学说

经络是人体运行气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外的通道。

经络系统包括十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五别络、浮络、孙络、十二经筋、十二皮部等。

7.体质

体质:人体的质量。

8.病因学说

病因指引起疾病的原因。病因的分类:

外感病因:包括六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)和疠气。

温邪:自然界致病因素中具有温热性质的病因。主要包括六淫中的风热、暑热、湿热、燥热,以及疠气和温毒。

内伤病因:包括七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)、饮食失宜、劳逸失度。

继发病因(病理性因素):包括痰饮、瘀血、结石。

其他病因:包括外伤、寄生虫、胎传、诸毒、医过。

9.病机

病机是疾病发生、发展与传变的机理,又称“病理”。

基本病机包括:邪正盛衰、阴阳失调、气血失常、津液失常

内生五气:风气内动、寒从中生、湿浊内生、津伤化燥、火热内生

脏腑病机:五脏病机、六腑病机、奇恒之府病机

经络病机:十二经脉病机、奇经八脉病机

病位传变,包括:表里出入、六经传变、三焦传变、卫气营血传变、脏腑传变等

病性转化,包括:寒热转化、虚实转化等。

疾病的转归,疾病的结局:痊愈、死亡、缠绵、后遗等。

- 中医诊断方法

望诊:望神、望面色(耳廓望诊)、舌诊(舌苔、舌质)。

闻诊。

问诊。

切诊:

脉诊(脉象:浮脉、沉脉、迟脉、数脉、虚脉、实脉、细脉、滑脉、涩脉、弦脉、结脉、代脉)

腹诊

经络腧穴按诊

- 中医辨证

辨证:辨别为何种病证。论治,即根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

- 中医辨证方法

八纲辨证:八纲(阴证、阳证、表证、里证、虚证、实证、寒证、热证)

脏腑辨证:心气虚证、心阳虚证、心血虚证、心阴虚证、心火亢盛证、痰火扰心证、心血瘀阻证、肝气郁结证、肝阳上亢证、肝风内动证、肝血虚证、肝阴虚证、肝胆湿热证、胆经实热证、脾气虚证、脾阳虚证、脾气下陷证、脾不统血证、寒湿困脾证、胃寒证、胃热证、胃气上逆证、肺气虚证、肺阴虚证、风寒束肺证、风热犯肺证、肾气虚证、肾阳虚证、命门火衰证、肾精不足证、肾阴虚证、膀胱湿热证、心脾两虚证、心肾不交证、肝气犯胃证、肝脾不和证、肝肾阴虚证、脾胃不和证、脾肾阳虚证

病因辨证:六淫证候(风证、寒证、暑证、湿证、燥证、火证)、疫疠、七情证候、食积等。

气血辨证:气虚证、气陷证、气滞证、气逆证、血虚证、血瘀证、血热证、血寒证

经络辨证

六经辨证:太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病

卫气营血辨证:卫分证、气分证、营分证、血分证

三焦辨证:上焦病症、中焦病症、下焦病症

13.中医治则治疗

①治则

治病求本、三因制宜(因人制宜、因时制宜、因地制宜)、扶正祛邪、调和阴阳。

②治法

中医的常见治疗手段和方法:中药、针灸(针刺、艾灸)、拔罐、推拿、按摩、导引、气功、布气、食疗。

③内治法

八法:汗法(辛温发汗、辛凉发汗)、吐法、泻法(润肠通便)、和法(和解少阳、和解肠胃、和解肝脾)、温法(温中祛寒、温阳利水)、清法(清热解毒、清热凉血)、消法(消食化滞、软坚散结)、补法(补气、补血、补阴、补阳)

其它方法:疏肝理气、和胃降逆、调和脾胃、止血、活血化瘀、活络舒筋、祛风除湿、健脾化湿、利水通淋、祛痰(化痰止咳平喘)、养阴清肺、熄风、止痉、平肝潜阳、开窍醒神、安神定志、固涩法

④外治法

膏药、药栓、拔罐、药捻法、刮痧、熏洗、针拨内障法

⑤其它治法

心理疗法、正骨手法、理筋手法、上骱固定、夹板固定法

本站内容由网友添加和整理,仅供学习和参考。站内信息不一定准确、全面或最新。

网站内容不应成为诊断或治疗疾病的最终依据。A+医学百科提醒网友,如有身体不适,请及时就医。

本站的全部文本内容在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供。